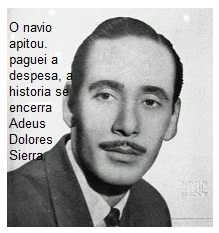

Tinha olhos esverdeados, muitos sonhos e um sorriso moleque. Era pintoso, como se dizia na época. Tocava violão e fazia serenatas. Batucando numa caixa de fósforos, vivia cantando o samba de Wilson Batista: "Dolores Sierra vive em Barcelona, à beira do cais". As meninas da Rua Lima Bacury davam em cima dele. Seria um bom partido, não fosse - digamos assim - sua filosofia de vida, que o impedia de ter ocupação, ofício ou profissão. Quem se casaria com um epicurista incorrigível como ele?

Sua felicidade – ele achava – era incompatível com o aluguel de sua força de trabalho. Por isso, ao longo dos anos, manteve-se fiel à tese segundo a qual o trabalho avilta o ser humano. Nunca abriu mão desse princípio, defendendo-o coerentemente com a própria vida. Parece até que havia lido O Direito à Preguiça de Paul Lafargue, o genro de Marx.

Foi um militante e, depois, um mártir do ócio. Passou fome e privações, sofreu pressões, prisões e internamentos, tomou choque elétrico, comeu a mandioca que o capiroto ralou, porém não se rendeu. Resistiu galhardamente: nunca trabalhou um só dia nos quase 60 anos de sua existência. Pobre sim, mas trabalhador... jamais! Fugia da labuta como o diabo foge da cruz e se gabava de nunca ter brigado com colega de trabalho.

Um dia, na grande enchente de 1953, ele, com quinze anos, comprou brilhantina - aquela da latinha com flores coloridas – lambuzou a cabeça de um primo dez anos mais novo, penteou-o e levou-o, em sua primeira viagem de bonde, à praça da Matriz. Dali, caminharam sobre estrados de madeira até o Mercadão, colecionando imagens que ficariam arquivadas para sempre na lembrança: o batente alto da Farmácia Fink, o prédio da Alfândega cercado por uma laguna, cabocos desabrigados perambulando pela cidade inundada.

Na mesma época, numa canoa emprestada, contemplaram os estragos da enchente, percorrendo bairros nunca dantes navegados: São Raimundo, Glória, Educandos. Deslumbrados, olharam a cidade pelos fundos, sondando e explorando os seus contornos. Nossa mãe! Como o mundo era grande! Difícil, até hoje, de engolir esta lição de geografia: o bairro de Aparecida, decididamente, não era o umbigo do mundo.

Três anos depois, passou por grave crise de identidade. O nome que lhe deram na pia batismal foi o de José Maria. "Maria é nome de mulher", disse ele, meio invocadão. Foi ao Cartório e mudou oficialmente para José Mário. Com a troca de nome, começaram a desconfiar: será que ele estava ficando lelé da cuca?

O fingidor

Percebeu que, fingindo-se de biruta, ninguém o aporrinharia mais com discurso moralista de que o trabalho dignifica o homem e outras baboseiras. Fingiu tão bem, que acabou acreditando que era mesmo mentalmente perturbado. A máscara virou rosto, como em Hamlet. Aí, tirou carteirinha de doido e conseguiu fugir do serviço militar. A família, então, desistiu de cobrar dele que encontrasse um emprego ou coisa parecida.

Nos anos sessenta, mudou-se para o Rio com a mãe viúva, modesta funcionária do IAPC - o antigo Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comercíarios. Trocava o dia pela noite, vagabundando pelos becos da Cinelândia, Lapa e Catete. Sem carteira de trabalho, era preso, com frequência, por vadiagem, em celas infectas de delegacias do subúrbio. Era retirado de lá pelo primo mais novo, agora jornalista, a quem pedia ajuda com o seu olhar de felino assustado.

Na noite da morte de Edson Luiz, assassinado pela Polícia em abril de 1968, Zé Mário acompanhou o primo repórter até a Assembleia Legislativa, para onde havia sido levado o cadáver. Muitos discursos. Primeiro, falaram líderes estudantis conhecidos. Depois, foi a vez da arraia miúda. De madrugada, não havia mais oradores disponíveis. A palavra foi franqueada para "o povo em geral". O primo, então, foi descansar lá dentro, na sala de imprensa. Cochilava quando de repente, um colega, Jorge França, da Tribuna da Imprensa, o despertou:

- Corre que tem um provocador te denunciando lá no velório.

Foi ver. Era o Zé Mário, trepado na cadeira que servia de tribuna, fazendo um discurso delirante. Inflamado, ameaçava o capitalismo, jurava que o comunismo tomaria conta do Brasil e apontava seu primo - com orgulho - como o maior chupador de carótidas burguesas. Arrancou aplausos entusiasmados de um grupo de militantes insones. Pela primeira vez, sentiu-se entre os seus. Ninguém o chamou de doido.

No final dos anos 70, os dois voltaram para Manaus. O primo mais novo, retornando do exílio, tornou-se professor da Universidade. Zé Mário, desempregado profissional, ocupou o porão da casa da infância, em ruínas, na Lima Bacury, onde montou um “laboratório” improvisado de rádio-eletricista, apenas para se divertir e fazer experiências, porque continuava um hedonista convicto.

Foi nessa época, que os seus sonhos alados começaram a ser – todos – estraçalhados. Seus olhos verdes perderam o brilho; o sorriso, raro, exibia uma boca banguela; uma tuberculose o havia deixado alquebrado; a voz, com timbre acatarrado, não encontrava mais o tom da Dolores Sierra. O violão, silencioso, estava com as cordas quebradas. As meninas, que haviam deixado de ser meninas e haviam se abagulhado, não davam mais em cima dele.

Apesar disso, suas mãos continuavam limpas e sem calos. Vivia de “facadinhas”, aqui e ali, nos parentes e amigos. Ia diariamente ao velho ICHL,o Instituto de Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal do Amazonas, em busca de ajuda dos primos, que eram muitos. Um dia, não encontrando nenhum, reconheceu a professora Marilene Correa (atual Secretaria de Ciência e Tecnologia), que o havia socorrido algumas vezes. . Invadiu sua sala de aula. Pediu-lhe emprestado dinheiro para comprar Benzetacyl, pois estava com gonorreia. Diante da aula interrompida, Marilene o olhou perplexa:

- Depois a gente conversa, Zé Mário. Agora, estou dando aula.

Ele não pensou duas vezes:

- Não está acreditando, né? Olhe aqui! Olhe aqui!. Baixou as calças e com a maior naturalidade deu uma aula de gonorreia, salpicada de informações de anatomia, balançando o material didático e exibindo-o para todos os alunos e alunas. Como num passe de mágica, uma “vaquinha” improvisada lhe rendeu a grana solicitada. Foi a aula mais rápida e mais bem paga já ministrada na Universidade do Amazonas.

O anti-Cristo

Nos anos 80, descompensou de vez. Começou a andar vestido num camisolão branco, com a barba crescida e os olhos verdes arregalados, esbugalhados, fora de órbita. Dava ponto na Praça da Polícia, frente ao Café do Pina. Profeta de igarapé, anunciava a chegada do anti-Cristo, fustigava a besta do Apocalipse, rezava salmos e pedia a conversão dos pecadores. Foi preso muitas vezes; outras, internado em hospício.

Nos anos 80, descompensou de vez. Começou a andar vestido num camisolão branco, com a barba crescida e os olhos verdes arregalados, esbugalhados, fora de órbita. Dava ponto na Praça da Polícia, frente ao Café do Pina. Profeta de igarapé, anunciava a chegada do anti-Cristo, fustigava a besta do Apocalipse, rezava salmos e pedia a conversão dos pecadores. Foi preso muitas vezes; outras, internado em hospício.

O primo foi visitá-lo, naquela clínica em frente à entrada do Campus Universitário. Zé Mário, transtornado, agarrou-lhe o braço e repetiu milhares de vezes sem parar, obsessivamente, como uma metralhadora giratória: "Me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui". O psiquiatra Pedro Paulo desaconselhou sua saída, argumentando que ele não estava bem:

-Você acha isso normal? - perguntou o médico, apontando para umas 50 chaves presas a um fio, que ele trazia sempre em volta da cintura e subia até o pescoço.

Doido, podia ser, mas burro não era. Contra-atacou, apontando o jaleco do médico:

- Há vinte anos, quem vestia este tipo de camisa era “fresco”. Hoje não. Quem lhe garante que daqui a dez anos, não vai ser moda usar um montão de chaves? E se eu estiver avançado para o meu tempo? Hein? Hein?

Fazia sentido. Convencido e com a agradável lembrança da enchente de 1953, o primo assinou o termo de responsabilidade, retirando-o da clínica.

Há cerca de dez anos, ambos voltaram ao Rio, mas Zé Mario foi viver no interior, em Tanguá, a 100 quilômetros da capital, com uma pensão mixuruca deixada pela mãe falecida. Transformou-se no doidinho da cidade. Ele mesmo se automedicava, quando sentia que começava a passar dos limites. Não foi fácil encontrá-lo. Na primeira visita, o barbeiro, depois de ouvir a descrição física dele, indicou onde morava:

- Ah, você quer falar com o "Capitão"? A casa dele é ali, do outro lado da linha do trem.

“Capitão”? Efetivamente, o “Capitão” era ele. Conquistou essa patente com as histórias que imaginava e contava. Ele, oficial do Exército, havia desmantelado uma rede de espionagem, dado tiros, jogado bombas, enfrentando forças poderosas da CIA e da KGB. Aliás, estava em Tanguá, em missão super-secreta, ultra-sigilosa.

“Capitão”? Efetivamente, o “Capitão” era ele. Conquistou essa patente com as histórias que imaginava e contava. Ele, oficial do Exército, havia desmantelado uma rede de espionagem, dado tiros, jogado bombas, enfrentando forças poderosas da CIA e da KGB. Aliás, estava em Tanguá, em missão super-secreta, ultra-sigilosa.

De noite, na praça principal, a cidadezinha, onde não havia uma sala de cinema, ouvia divertidamente suas fantasias. Os moradores o tratavam com simpatia. Alguns sabiam de cor várias histórias e pediam:

- Conta aquela do espião que brechava a mulher do embaixador mudando de roupa.

No casebre aonde vivia, sozinho, na periferia de Tanguá, instalou uma engenhoca no banheiro: uma lata toda furada como um coador de arroz. Puxando um fio de arame, desarmava uma tampa, transformando aquilo num chuveiro supimpa, conforme demonstração feita ao vivo para a tia, que viera visitá-lo. Eufórico com sua mais recente invenção ofereceu-se para instalá-la na casa dela, em Manaus: “Basta me dar a passagem de ida e volta”.

No túmulo modesto, o primo depositou tardiamente uma flor, e escreveu essas mal traçadas, para exorcizar os fantasmas que habitam sua memória, manifestando a esperança de que lá no céu não exista cadeia nem hospício, para que ele consiga a paz que aqui na terra não teve. Descansa em paz, “coronel” José Mário Bessa Martins!

P.S – Essa crônica foi publicada originalmente no Jornal do Comércio (25/11/1997), e republicada com modificações no Diário do Amazonas (28/08/2005), em homenagem aos oitos anos da morte do Zé Mário, ocorrida no dia 30 de agosto de 1997.